Wetter draußen lesen – Lehrleitfaden für Tourplanung, Sicherheit und Komfort

Ziel dieses Leitfadens ist ein belastbares Wetterverständnis für das Gelände: Wolken und Fronten erkennen, Wind- und Drucktrends deuten, Mikroklima gezielt nutzen, Gewitterzeichen rechtzeitig bemerken und Entscheidungen ableiten. Der Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung in konkrete Handlungen – inklusive ausführlichem Kapitel zum Windchill (gefühlte Temperatur), der Physiologie dahinter und einem Mini-Rechner.

1) Wolken richtig einordnen

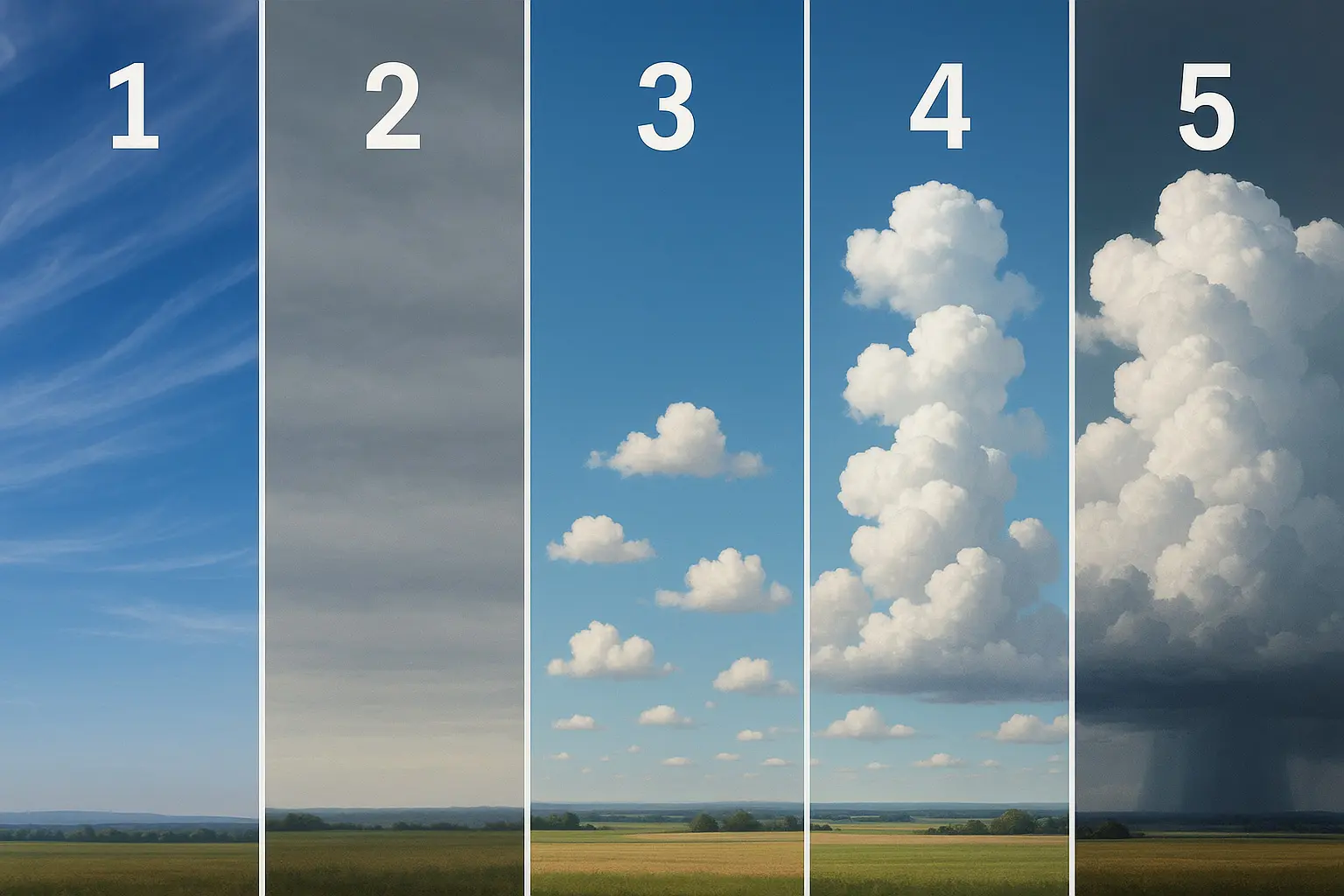

Wolken verraten die Schichtung der Atmosphäre. Für die Praxis reichen wenige Haupttypen und deren Konsequenzen. Entscheidend ist die Abfolge über Stunden: zeigt sie Frontzug, Schauerstaffeln oder Gewitterentwicklung? Die Tabelle fasst die wichtigsten Typen zusammen.

| Typ (Höhe) | Erkennbar an | Bedeutung | Maßnahme |

|---|---|---|---|

| Cirrostratus (hoch) | Schleier, Halo | Warme Front rückt an (6–24 h) | Fenster planen, Shelter früher bauen |

| Altostratus (mittel) | milchig, diffuse Sonne | Niederschlag nähert sich | Regenmanagement aktivieren |

| Nimbostratus (tief) | graue Decke | längerer Regen/Schnee | Drainage, Tropfkante, Energiehaushalt |

| Cumulus humilis | flache Haufen | lokale Thermik, oft trocken | Normalbetrieb, Sicht nutzen |

| Cumulus congestus | kräftige Quellungen | Schauerwahrscheinlichkeit ↑ | Exponiertes reduzieren |

| Cumulonimbus | Amboss, Vorhänge | Gewittergefahr | Niedrige Route, Wartefenster |

| Stratocumulus | wellig, tief | Rückseitenwetter | Schauerlücken nutzen |

Die wichtigsten Wolkentypen

- Cirrus / Cirrostratus – hohe Schleier

- Altostratus / Stratocumulus – mittelhohe Schicht / Schicht-Haufen

- Cumulus humilis – flach, fair weather

- Cumulus mediocris / congestus – deutlich wachsender Haufen

- Cumulonimbus – mit Amboss & Niederschlagsvorhang

1.1 Frontsequenzen erkennen

Warmfront: Cirrus/Cirrostratus (Halo) → Altostratus (milchig) → Nimbostratus (Regen setzt ein). Kaltfront: zunehmende Quellungen, Schauerstraßen, mit Passage Gewitter möglich; danach klarere Luft und Stratocumulus-Schauer. Wer die Sequenz erkennt, kann Koch-/Bau-Fenster planen und Wege so legen, dass die schwierigsten Passagen in trockenen Phasen liegen.

2) Wind lesen – Richtung, Stärke, Drehungen und Gelände

Relevante Größen sind Herkunftsrichtung, Stärke und Drehungen über Zeit. Gelände verstärkt oder schwächt den Wind: Kämme und Engstellen beschleunigen, Leeseiten beruhigen – erzeugen aber Wirbel. Für die Verständigung im Team hilft die Beaufort-Skala als gemeinsame Sprache; sie ist keine Physikprüfung, sondern ein Beobachtungswerkzeug.

| Bft | ≈ km/h | Beobachtung | Konsequenz |

|---|---|---|---|

| 2–3 | 6–19 | Blätter rascheln | Feuer im Windschatten, leichte Schicht |

| 4–5 | 20–38 | kleine Äste bewegen sich | Funkenflug beachten, Abspannen |

| 6–7 | 39–61 | große Äste bewegen sich | exponierte Passagen meiden |

| 8–9 | 62–88 | Zweige brechen | Tour abbremsen oder beenden |

3) Luftdruck – Trends sind wichtiger als Zahlen

Einzelwerte sagen wenig; entscheidend ist die Tendenz. Ein schneller Abfall (z. B. −3 bis −6 hPa in 3 Stunden) warnt vor Verschlechterung. Ein rascher Anstieg nach Frontpassage bedeutet kühlere, trockenere Luft – Schauer auf der Rückseite bleiben möglich. Höhenänderungen verfälschen Uhren-Barometer: an Fixpunkten (Tal, Hütte) referenzieren.

4) Feuchte, Taupunkt und Nebel

Nähert sich die Lufttemperatur dem Taupunkt, bildet sich Tau/Nebel. In Senken sammelt sich nachts Kaltluft, Nebel entsteht zuerst im Talboden und löst sich von oben. Zeichen: feuchte Gräser am Morgen, Dunstfahnen, klammes Gefühl trotz moderater Temperatur. Konsequenz: Biwak oberhalb der Muldenkante, Shelter mit Lüftung, trockene Schicht am Körper bewahren.

5) Mikroklima – Gelände als Wetterverstärker

Rücken und Leeseiten bieten Windschutz, aber Wirbel können kurzzeitig stärker sein als auf freiem Feld. Engstellen beschleunigen die Strömung. Mulden sammeln Kaltluft und Nebel. Wer diese Muster erkennt, spart Energie und bleibt trockener.

| Situation | Wirkung | Maßnahme |

|---|---|---|

| Kamm/Grat | Beschleunigung, Böen | Leeseitig, Querverbände beim Tarp |

| Enges Tal | Kanalwind | Querungen in Lücken, Windschatten nutzen |

| Mulde/Senke | Kaltluft, Nebel | Höher lagern, Lüftung im Shelter |

| Waldlichtung | Wirbel | Ränder statt Zentrum, Abspannpunkte doppeln |

6) Niederschlag – Art erkennen, Folgen planen

Frontregen ist gleichmäßig und durchnässt Ausrüstung über Stunden. Schauer sind kurz, aber intensiv und oft böig. Graupel/Hagel deuten auf starke Aufwinde (Gewitter). Schnee isoliert, erhöht aber Dachlast. Daraus folgen andere Taktiken beim Bauen, Kochen und bei Pausen.

| Art | Merkmal | Risiko | Konsequenz |

|---|---|---|---|

| Stratiformer Regen | gleichmäßig, lang | Durchfeuchtung | Drainage, Tropfkante, Wechselhandschuhe |

| Schauer | kurz, intensiv | Böen, Funkenflug | Kochfenster timen, Windschatten |

| Gewitterkern | Starkregen/Hagel | Blitz, Sturzflut | Niedrige Route, Gruppenabstand |

| Schnee | flockig, tragend | Dachlast | Sparren/Lattung dicht, Dach entlasten |

7) Gewitterzeichen früh erkennen – richtig handeln

Warnzeichen: rasch wachsende Quellungen, dunkle Basis, Amboss, ferne Donner, Regenvorhänge, plötzliche Böe oder Winddrehung. 15/30-Regel: unter 15 s zwischen Blitz und Donner → sofort Schutz suchen; 30 Minuten nach dem letzten Donner abwarten. Exponierte Punkte (Grat, einzelne Bäume, freie Kuppen) meiden; Personenabstand vergrößern.

8) Windchill (gefühlte Temperatur)

Windchill beschreibt, wie viel kälter sich Luft bei Wind anfühlt. Physikalisch erhöht Wind den Wärmeverlust durch Konvektion: die warme Grenzschicht an der Haut/Kleidung wird ständig abgetragen. Feuchte Kleidung verstärkt den Effekt zusätzlich, weil Wasser Wärme etwa 25-mal besser leitet als Luft. Daher friert man bei +4 °C und starkem Wind schneller als bei −1 °C ohne Wind.

8.1 Gültigkeit und Grenzen

- Die standardisierte Windchill-Formel gilt für Lufttemperaturen ≤ 10 °C und Windgeschwindigkeiten > 4,8 km/h (gemessen in 10 m Höhe).

- In Wanderhöhe (ca. 2 m) ist der Wind oft etwas schwächer – der gefühlte Wert liegt dann näher an der Realität, variiert aber im Gelände.

- Nässe und Verdunstungskälte sind nicht in der Formel enthalten, verstärken die Abkühlung jedoch erheblich.

8.2 Praktische Schwellen

- Gefühlt ≤ 0 °C: Handschutz, Windbarriere, Pausen kürzen, trockene Schichten erzwingen.

- Gefühlt ≤ −10 °C: Unterkühlungsrisiko erhöht; exponierte Strecken vermeiden, Energiezufuhr (Heißgetränk) planen.

- Gefühlt ≤ −25 °C: Erfrierungsgefahr an ungeschützten Hautpartien; Aufenthalte stark verkürzen, Notunterstand in Betracht ziehen.

Mini-Rechner: Gefühlte Temperatur (Windchill)

Ergebnis: –

Gültigkeit: T ≤ 10 °C und Wind > 4,8 km/h. In Nässephasen fühlt es sich noch kälter an als berechnet – trockene Zwischenlage und Windschutz sind dann entscheidend.

9) Praxisroutinen – vom Morgenbild zur Unterwegs-Kontrolle

9.1 Morgen-Routine

Vor dem Start werden Himmel (Wolkentypen, Höhen, Zugrichtung), Wind (Richtung/Stärke, Vergleich zum Vortag), Drucktrend der letzten 3–6 Stunden sowie Feuchte/Nebel beurteilt. Daraus folgt eine Tagesstrategie: Wo liegen die trockenen Fenster? Wo drohen Schauerstraßen oder Gewitter? Welche Alternativroute ist realistisch? Der Shelter-Plan (Aufbaupunkte, Abspannreserve) wird vorab festgelegt. Bekleidung wird so gewählt, dass Windchill-Schwellen nicht unterschritten werden; Handschuhe und Kopfteil sind schnell erreichbar.

9.2 Unterwegs-Checks

Alle 30–60 Minuten erfolgt ein kurzer Lageabgleich: Wachsen Quellwolken in die Höhe, verdunkelt sich die Basis, zeichnet sich ein Amboss ab oder dreht der Wind spürbar? Tauchen Vorhänge auf, die auf Schauerkerne hindeuten? Bei zwei negativen Signalen wird das Tempo reduziert und die nächste sichere Alternative aktiviert. In Böenfeldern werden exponierte Passagen vermieden, die Gruppe längt sich auf Sichtabstand.

10) Entscheidungsraster – wann umplanen?

| Beobachtung | Interpretation | Aktion |

|---|---|---|

| Druck −3 hPa/3 h + Schleierwolken (Halo) | Warme Front rückt näher | Fenster verkürzen, früher bauen |

| Bft 6 + Quellwachstum | Böen + Schauerstaffel | Abspannen, exponiertes streichen |

| Amboss am Nachmittag | Gewittergefahr hoch | Niedrige Route, Gruppenabstand, Schutz suchen |

| Dauerregen (Stratus) | Durchfeuchtung droht | Drainage, Tropfkante, Handschuhwechsel |

11) Saisonale Strategien – was wann zählt

Frühjahr

Wechselhafte Fronten mit kalten Rückseiten: Graupel-/Schneeschauer bei Nordlagen möglich. Wärmemanagement über Windschutz und Handschuhe priorisieren. Hänge mit Altschnee bedenken; Planzeiten großzügig.

Sommer

Konvektion dominiert: Wärmegewitter am späten Nachmittag/Abend. Früh starten, kritische Grate vormittags passieren, Gewitterfenster einplanen, Wasserhaushalt und Hitzestress im Blick behalten.

Herbst

Längere Schichtbewölkung, Nebel in Mulden, rasch kürzere Tage. Sichtfenster nutzen, reflektierende Markierungen für den Heimweg vorbereiten, Regenmanagement perfektionieren (Tropfkante, Abfluss).

Winter

Schnee und Wind bestimmen die Taktik. Dachlast beim Shelter beachten, Leeseite gezielt nutzen, aber Wirbel einkalkulieren. Windchill-Schwellen sind häufig unterschritten – Pausen kurz und windgeschützt.

12) Häufige Fehlerbilder – sichere Korrekturen

| Fehlerbild | Ursache | Abhilfe |

|---|---|---|

| „Überraschender“ Wettersturz | Frontsequenz nicht erkannt | Morgenbild konsequent, Sequenzen trainieren |

| Ausgekühlt trotz +10 °C | Wind/Nässe unterschätzt | Windchill beachten, Schichtung & Windschutz |

| Shelter tropft | keine Tropfkante, zu geringe Überdeckung | Schuppenprinzip, Kante 10–15 cm vorziehen |

| Feuer raucht/funkt | Windkanal, falscher Standort | Lee suchen, Brennraum niedriger |

14) Einfaches Wetterlog – Lernen im Feld

Ein Mini-Log mit Uhrzeit, Wolkenbild, Wind (Richtung/Bft), Drucktrend, Feuchte/Nebel und Entscheidung reicht aus. Nach wenigen Touren erkennen Sie wiederkehrende Muster und treffen früher bessere Entscheidungen – das reduziert Stress und erhöht die Sicherheit.