Ohne Technik orientieren – Sonne, Sterne und Gelände sicher lesen

Orientierung ohne Technik ist ein belastbares System für Tage, an denen Elektronik ausfällt, Satellitensicht fehlt oder Wetter und Relief stören. Es stützt sich auf Himmelsbeobachtung am Tag und in der Nacht, auf das Lesen von Geländeformen sowie auf Kursdisziplin und Distanzschätzung ohne Geräte. Dieser Leitfaden erklärt jede Methode so, dass Einsteiger sie anwenden können, und benennt typische Fehler inklusive Gegenmaßnahmen. Am Ende findest du zwei integrierte Mini-Rechner: einen Schrittzähl-Rechner für Distanzen und einen Solar-Noon-Rechner, der die Uhr-/Winkelhalbierer-Methode korrekt macht.

1) Sonne und Schatten: Richtungen am Tag bestimmen

Die Sonne liefert eine kontinuierliche Richtungsquelle. Momentaufnahmen sind fehleranfällig; kurze Wartezeiten stabilisieren die Aussage. Zwei Verfahren sind praxistauglich: die Schattenstab-Methode als robuste Hauptmethode und die korrekt angewendete Winkelhalbierer-Methode als Ergänzung. Voraussetzung: ebener Boden und Marker (Steine, Stöckchen).

1.1 Schattenstab-Methode

- Ebenen Boden wählen, einen geraden Stock senkrecht einstecken.

- Schatten-Spitze mit einem Stein markieren (A). 30–40 Minuten warten, zweite Spitze markieren (B).

- A→B zeigt auf der Nordhalbkugel näherungsweise West→Ost; linke Fußspitze auf A, rechte auf B, Blickrichtung ist näherungsweise Norden. Auf der Südhalbkugel gilt es spiegelbildlich.

- Für mehr Genauigkeit später wiederholen und mitteln. Extrem tiefer Sonnenstand verschlechtert die Trennschärfe.

Fehlerquellen: unebener Boden, verwaschene Schattenkanten, zu kurze Wartezeit. Gegenmittel: längere Wartezeit, dünner Stock, zweite Messung.

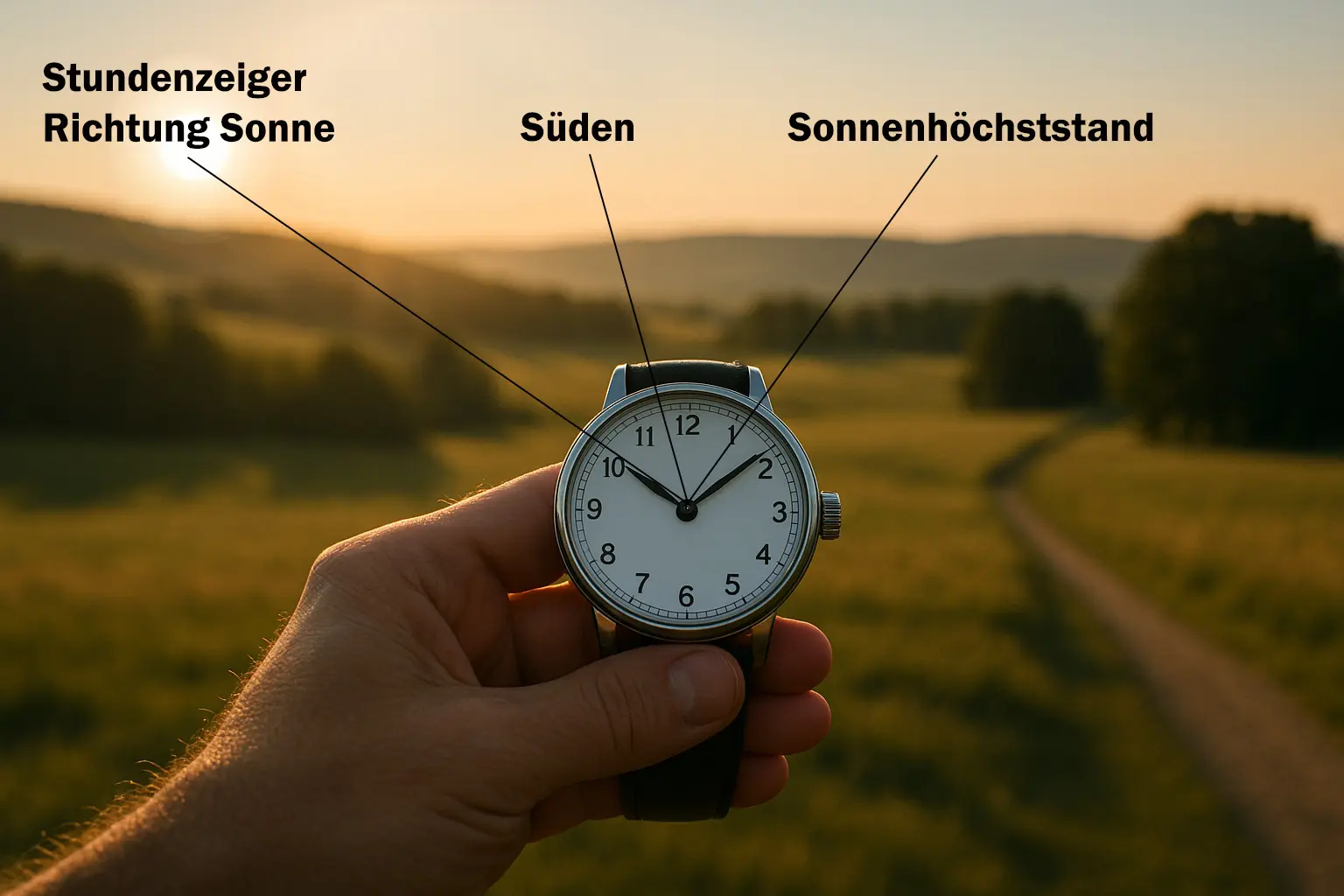

1.2 Uhrmethode (Winkelhalbierer) – Schritt für Schritt erklärt

Ziel: Ohne Kompass die Nord–Süd-Achse finden. Die oft zitierte Kurzformel „Stundenzeiger auf die Sonne, Winkelhalbierende mit der 12-Marke zeigt Süden“ ist nur grob. Korrekt ist: den Winkel zwischen dem Stundenzeiger und einer Referenz für den lokalen Sonnenmittag halbieren. Der wahre Mittag liegt selten genau bei 12:00 (eher im Winter), in der Sommerzeit meist über 1 Stunde später; zusätzlich wirken Ortslängendifferenz in der Zeitzone und die Equation-of-Time.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

- Sonnenhöchststand ermitteln. Entweder aus einer verlässlichen Quelle übernehmen oder aus lokalem Sonnenaufgang und Sonnenuntergang den Mittelwert bilden. Der Rechner unten kann das für den aktuellen Standort automatisch bestimmen.

- Referenz auf der Uhr setzen. Denke dir die „12“ deiner Analoguhr nicht bei 12:00, sondern bei der ermittelten Sonnenmittags-Zeit (zum Beispiel 12:58). Diese gedachte Markierung ist deine Referenz.

- Uhr waagerecht halten. Halte die Uhr flach in Brusthöhe, damit die Ablese-Geometrie stimmt.

- Stundenzeiger zur Sonne ausrichten. Drehe die Uhr so, dass der Stundenzeiger genau auf die Sonne zeigt.

- Winkel halbieren. Halbiere den Winkel zwischen dem Stundenzeiger und deiner Referenzmarke „Sonnenmittag“. Diese Winkelhalbierende definiert die Nord–Süd-Achse.

- Hemisphäre beachten. Auf der Nordhalbkugel zeigt die Halbierende nach Süden, auf der Südhalbkugel nach Norden.

Achtung: Onlinerechner können leicht unterschiedliche Werte anzeigen, da unterschiedliche Modelle für Auf/Untergang (Atmosphärenrefraktion, Sonnenradius), Rundung auf Minuten, Zeitzonen-Offset, Sommerzeit und Ortslänge innerhalb der Zeitzone verwendet werden. Für die Feldpraxis reicht die Mittelung aus Aufgang/Untergang als robuste Näherung.

Rechner: Sonnenhöchststand und Uhr-Offset für die Uhrmethode

Ergebnis: –

Anwendung: Die ausgegebene Zeit ist deine Referenzmarke auf der Uhr (gedacht statt „12“). Stundenzeiger → Sonne; Winkelhalbierende zwischen Zeiger und Referenz ergibt die Nord–Süd-Achse.

2) Sterne und Mond: Nacht-Navigation

Nachts genügen wenige, gut erkennbare Figuren, um eine stabile Richtungsachse zu erhalten. Sterne drehen sich scheinbar um den Himmelspol, behalten ihre Abstände aber bei. Ein kurzes Wolkenfenster reicht, um eine Peilung zu setzen; mit Marken und kurzen Segmenten hältst du danach die Linie.

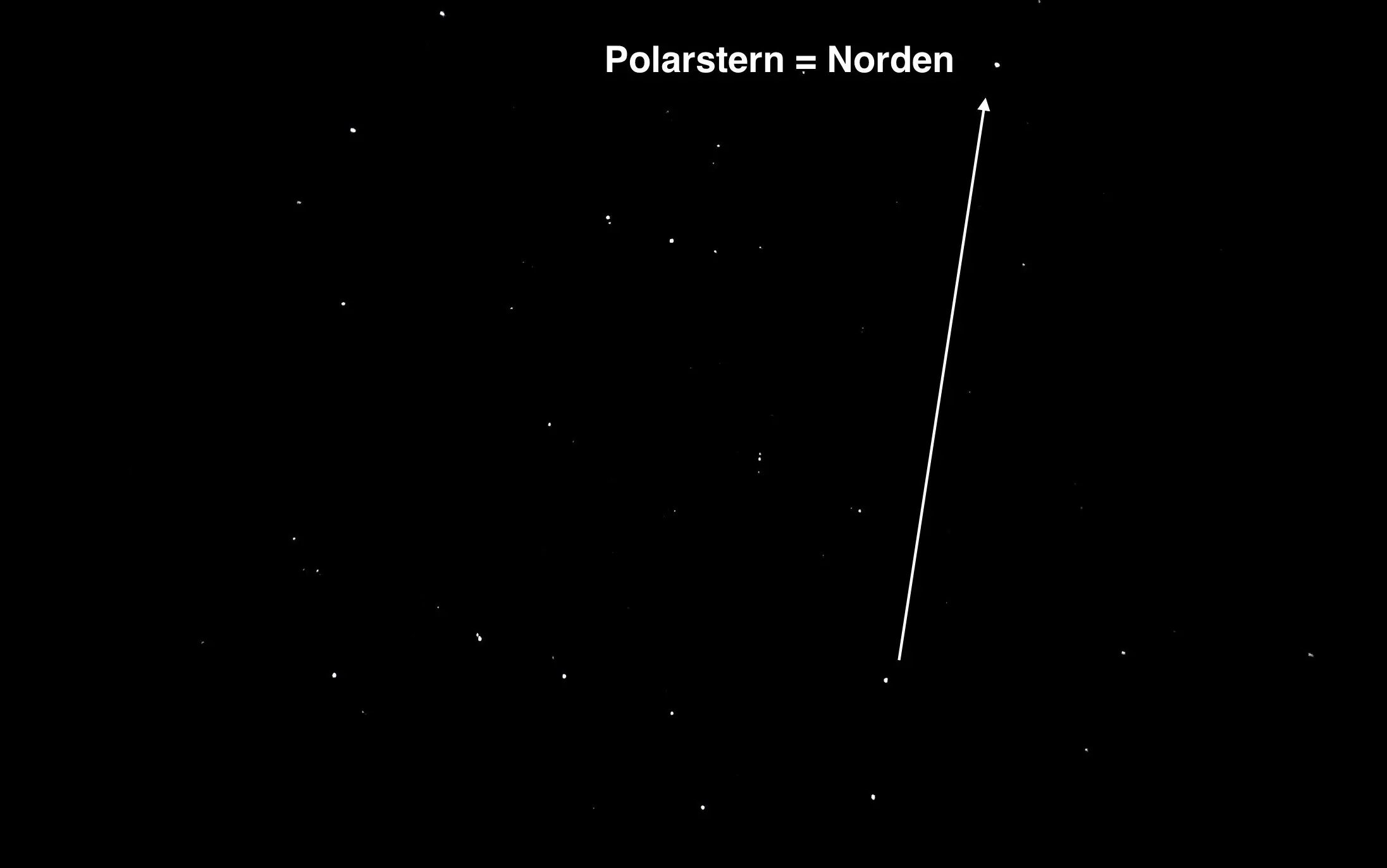

2.1 Nordhalbkugel: Polaris über den Großen Wagen

- Großen Wagen finden; die hintere Schüsselkante fünfmal verlängern.

- Am Linienende steht der Polarstern. Seine Höhe über dem Horizont entspricht näherungsweise der geographischen Breite.

- Norden ist damit fixiert; eine Peil-Marke im Gelände setzen und mit Rückblick bestätigen.

2.2 Südhalbkugel: Kreuz des Südens und Zeigersterne

- Crux identifizieren, Alpha/Beta Centauri helfen beim Auffinden.

- Längsachse vier- bis fünffach verlängern, von dort senkrecht zum Horizont loten → Süden.

- Bei starkem Dunst nahe Horizont kurz höher steigen oder warten.

2.3 Mond als Zusatz

Der Mond hilft grob, ersetzt Sterne aber nicht. In der ersten Zyklushälfte steht er abends tendenziell südlicher (Nordhalbkugel), in der zweiten morgens. Vollmond kulminiert um Mitternacht näherungsweise im Süden. Täler und Dunst können täuschen; nur als Zusatz nutzen.

3) Gelände lesen: Wasser, Wind, Formen, Vegetation

Gelände liefert Richtung auch ohne Himmel. Wasser sucht das Gefälle, Wind hinterlässt Spuren, Vegetation verrät Exposition und Feuchte. Einzelhinweise sind fehleranfällig; im Verbund entsteht eine klare Tendenz.

3.1 Wasser und Abflussmuster

- Kleine Runsen weisen hangabwärts; konvergierende Rinnen deuten eine Talachse an.

- Flussbögen: Außenkurve steil/erodiert, Innenkurve flach/sedimentiert. Bögen zur Kurskontrolle nutzen.

- Talquerungen rechtwinklig zur Höhenlinie, um Schräglauf und Drift zu minimieren.

3.2 Windspuren, Schnee und Dünen

- Frische Grashalmlager zeigen Starkwindrichtung; verwaschene Lager sind älter.

- Schneewechten wachsen in Lee; scharfe Kante zeigt Hauptwind. Schneefahnen verraten Richtung und Stärke.

- Dünensichel-Öffnungen zeigen oft in Windrichtung; mehrere Sicheln vergleichen.

3.3 Vegetation und Exposition

- Nordhalbkugel: südexponierte Hänge tauen früher aus; Asymmetrie zur Hangseiten-Bestimmung nutzen.

- An Kämmen sind Baumkronen oft windgerichtet geneigt → Achsenindikator.

- Moos zeigt Feuchte und Schatten, keinen festen Himmelssektor; nur als Zusatz interpretieren.

4) Kurs halten ohne Kompass: Peilen und Markenführung

Kursstabilität ohne Instrumente entsteht durch kurze, überprüfbare Segmente. In Zielrichtung wird eine Vormarke gewählt, dazu eine Rückblick-Marke. An der Vormarke folgt sofort die nächste Peilung. Im Wald sind die Segmente kurz, im offenen Gelände länger. Fehler fallen früh auf, weil die Rückblick-Linie abweicht, sobald du driftest.

4.1 Peil-Marken am Tag

- Markante Vormarke wählen, die sich nicht leicht mit anderen Strukturen verwechselt.

- Vor dem Losgehen eine Rückblick-Marke definieren.

- Segment gehen, an der Vormarke die nächste Peilung wählen, Rückblick kontrollieren. Wald: 50–100 m; offen: länger.

4.2 Teamtechnik bei Nebel

Vorgeher peilt, Korrektor geht zwei bis drei Meter seitlich versetzt und signalisiert Korrekturen. So entsteht ein paralleler Korridor, der Hangdrift früh sichtbar macht.

4.3 Hangdrift vermeiden

- Mit einem Stock regelmäßig ein Lot bilden und bewusst gegen die Falllinie kompensieren.

- Abwechselnd leicht ober- und unterhalb der gedachten Linie peilen, damit ein Leitplanken-Korridor entsteht.

5) Zeit, Tempo, Schritte: Distanz ohne GPS

Distanz ohne Elektronik ergibt sich aus Schrittzahl, Schrittlänge und realistischen Geländefaktoren. Kalibriere deine Schrittlänge auf 100 m in mehreren Umgebungen (flach, steigend, absteigend, Wiese, Unterholz) und notiere die Werte. Unter Stress täuscht das Gefühl; Zahlen stabilisieren Entscheidungen.

| Untergrund/Gelände | Richtwert-Faktor | Einordnung |

|---|---|---|

| Fester Weg, flach | 1,00 | Kalibrierbasis |

| Wiese/Sand | 1,10–1,25 | Kürzere Schritte, höhere Frequenz |

| Unterholz/Busch | 1,25–1,40 | Zickzack, Hindernisse |

| Anstieg 5–10° | 1,15–1,30 | Schrittlänge sinkt, Kraftbedarf steigt |

| Abstieg 5–10° | 1,05–1,15 | Schrittlänge variiert, Vorsicht auf Geröll |

| Geröll/Blockfeld | 1,30–1,60 | Sehr konservativ planen, öfter prüfen |

6) Mini-Rechner: Schrittzähl-Rechner (Distanz & Planung)

Schätzt entweder die zurückgelegte Distanz aus Schritten und Schrittlänge unter Berücksichtigung eines Geländefaktors oder berechnet die benötigten Schritte für eine geplante Strecke.

Schrittzähl-Rechner

Ergebnis: –

Hinweis: In Blöcken zählen (zum Beispiel 100 Schritte). Bei Nebel/Nacht konservative Geländefaktoren wählen.

7) Querprüfungen: Redundanz verhindert Fehlkurse

Querprüfungen verbinden Methoden zu einem System. Wenn zwei unabhängige Hinweise dieselbe Tendenz liefern, ist der Kurs belastbar. Weichen Hinweise ab, anhalten, neue Daten sammeln und die Linie anpassen. Sonne plus Abflussmuster, Sternfigur plus Markenreihe oder Windspur plus Vegetationsasymmetrie sind typische Kombinationen.

8) Häufige Fehlerbilder und Korrekturen

| Fehlerbild | Ursache | Korrektur |

|---|---|---|

| Abdrift am Hang | Schrittlänge talwärts länger, Blick folgt Falllinie | Lot-Check, Marken enger setzen, Leitplanken-Korridor |

| Verlass auf Moos | Feuchte- statt Richtungsindikator | Nur als Zusatz nutzen, primär Himmel und Gelände prüfen |

| Nachtkurs reißt ab | Zu lange Segmente, fehlende Rückblick-Marken | 50–80 m Etappen, reflektierende Punkte, häufige Sternbestätigung |

| Schrittzählung passt nicht | Keine Geländekalibrierung | 100-m-Übungen auf mehreren Untergründen, Werte notieren |

| Einzelindikator überbewertet | Wetter/Relief verfälschen Einzelmethoden | Mindestens zwei unabhängige Hinweise kombinieren |

9) Playbooks: Schrittfolgen für typische Lagen

9.1 Klarer Himmel im offenen Gelände (Tag)

- Schattenstab setzen, Ost/West bestimmen, Nord/Süd orthogonal ableiten.

- Kurswinkel festlegen, Vormarken setzen, Rückblick notieren.

- Segmentlänge an Sichtweite und Relief anpassen; alle 15 Minuten Querprüfung mit Abfluss oder Windspur.

9.2 Hochnebel im Wald (Tag)

- Bei kurzer Sonnenlücke Winkelhalbierer als Groborientierung, sonst direkt Geländeindikatoren.

- 50–100 m Segmente, Back-Bearing konsequent etablieren.

- Schrittplanung mit dem Rechner (Modus „Schritte“), Pufferzeit einplanen.

9.3 Sternklar im Bergtal (Nacht)

- Polarstern oder Crux identifizieren, Nord-/Südachse fixieren.

- Vormarken mit reflektierenden Rückblick-Marken kombinieren, Teamabstand 10–15 m.

- Alle 20–30 Minuten Sternbestätigung, kleine Korrekturen statt großer Richtungswechsel.

10) Training: vom ersten Versuch zur Routine

Methoden werden unter Druck nur abrufbar, wenn du sie in Ruhe einübst. Starte mit Sonne/Schatten, ergänze Gelände, übe Sternbilder. Führe ein kleines Heft, in das du Werte und Fehlerquellen einträgst. So werden Tendenzen zu belastbarem Können.

- Schattenstab-Drill: pro Jahreszeit drei Sessions; Wartezeit und Genauigkeit notieren.

- Sternbilder-Training: Polarstern und Crux in verschiedenen Höhen; kleine Skizzen anlegen.

- Schrittlänge kalibrieren: 100 m flach/steigend/absteigend/Unterholz; Mittelwerte festhalten.

- Markentechnik im Wald: kurze Segmente, Back-Bearing automatisieren.

- Kombidrills: Sonne plus Abfluss, Sterne plus Marken, Schrittplanung plus Querprüfungen.

11) Feld-Notizen und Skizzen: dein Papier-GPS

Ein kleines wasserfestes Heft ersetzt unterwegs die App. Skizziere Talachsen, Kammfluchten, Bachgabelungen, markante Felsen und Baumgruppen. Pfeile markieren Abflussrichtung, gestrichelte Linien vermutete Talachsen, Dreiecke und umgekehrte Dreiecke Kuppen und Mulden. Notiere Zeiten, Schrittblöcke, Kurswechsel und Gründe für Korrekturen. So entsteht eine reproduzierbare Routenchronik, die auch nach Stunden im Nebel noch verständlich ist.

- Kursskizze: Linie mit Vormarken (Punkt) und Rückblick (kleines Kreuz), daneben Zeit und Schrittzahl je Segment.

- Fehlerlog: kurz festhalten, warum du korrigiert hast, und wie (zum Beispiel Hangdrift, Sichtverlust, falsche Vormarke).

12) Sicherheit und Etikette

- Whiteout und dichter Nebel: rechtzeitig Routenentscheid; bei Unsicherheit Distanz verkürzen oder Biwak im sicheren Gelände wählen.

- Gewitter: Grate meiden, exponierte Punkte verlassen, tiefer gehen ohne in Schluchten auszuweichen. Metall und Stöcke ablegen, gebückt stehen.

- Nachts im Wald: Tempo reduzieren, kurze Segmente, klare Teamrollen. Reflektoren für Rückblick-Marken nutzen.

- Naturschutz: sensible Zonen umgehen, Moor- und Wechtenkanten schonen, keine Spuren hinterlassen.

13) Häufige Fragen

Wie genau ist die Schattenstab-Methode?

Mit 30–40 Minuten Wartezeit, ebenem Untergrund und schlankem Stock liegst du meist innerhalb weniger Grad. Mehrfache Messungen und Mittelung erhöhen die Zuverlässigkeit. Sehr tiefer Sonnenstand verschlechtert das Ergebnis.

Kann ich nur mit Sternen zuverlässig navigieren?

Ja, bei freiem Himmel. In bewaldeten Tälern oder bei Dunst sind kurze Sternfenster entscheidend. Kombiniere stets mit Markenführung und Schrittblöcken, damit du bei Wolken den Kurs überbrücken kannst.

Wie verlässlich sind Vegetationshinweise?

Vegetationsbilder liefern Tendenzen über Exposition und Feuchte, ersetzen aber keine Himmels- oder Geländeprüfung. Nutze sie als zusätzliche Bestätigung, nicht als Primärmethode. Prüfe an mehreren Punkten, ob sich die Tendenz wiederholt.

Was tun, wenn Schrittzählung und Geländegefühl auseinanderlaufen?

Kalibrierung prüfen, Geländefaktor anpassen, Segmente verkürzen und häufiger peilen. Bei stark wechselndem Terrain wirken kurze, überprüfbare Abschnitte gegen schleichende Kursfehler. Notiere Abweichungen ins Heft und passe deine Faktoren an.