Standortwahl & Schutz – Lee finden, Kaltluft meiden, sicherer Boden

Ein guter Lagerplatz entsteht nicht zufällig. Wer Wind, Mikrorelief und Boden richtig liest, spart Material, schläft wärmer und vermeidet Schäden. Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, wie sich Leezonen sicher erkennen lassen, wie Kaltluft in der Nacht fließt und wo Staunässe entsteht. Dazu kommen klare Handgriffe zur Bodenprüfung, zum Abflussmanagement bei Regen und zu typischen Fehlerbildern. Ein Mini-Rechner hilft, das nächtliche Kaltluft-Risiko des Platzes vorab einzuschätzen.

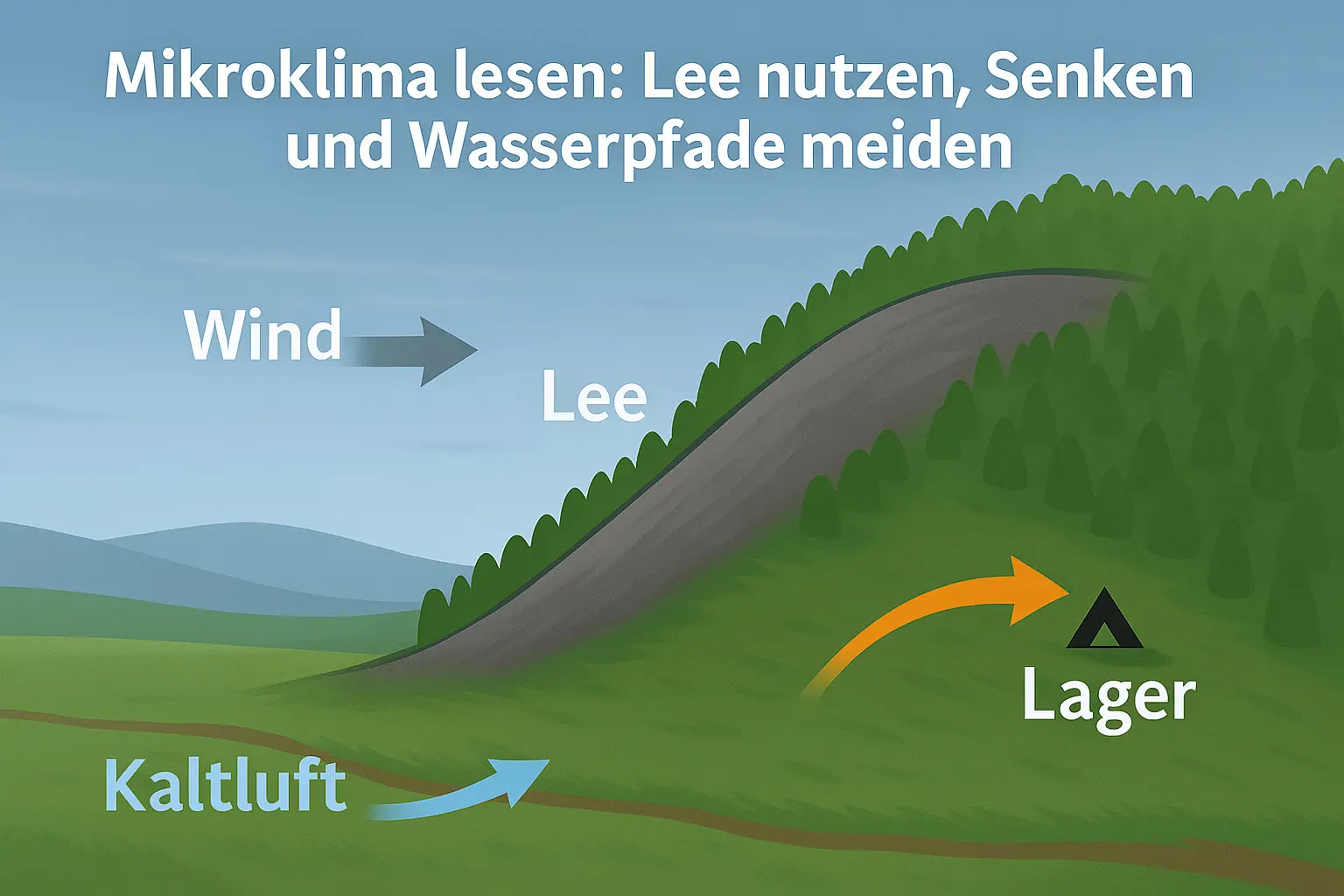

1) Lee in der Praxis erkennen

„Lee“ beschreibt die windabgewandte Seite eines Hindernisses. Schon kleine Geländestufen, Baumgruppen oder Buschgürtel erzeugen spürbare Windschatten. Der Schutz ist nicht gleichmäßig: direkt hinter der Kante bilden sich oft Wirbel mit wechselnden Böen, während die Zone etwas weiter dahinter ruhiger ist. Als Faustregel gilt: die wirksame Leezone reicht in flachem Gelände etwa drei- bis fünfmal die Hindernishöhe nach hinten. Hinter hohen Kämmen kann der Wind im Einschnitt jedoch kanalisiert werden – dort entstehen Böenfenster.

- Zeichen für Lee: ruhiges Gras, weniger Geräusch in den Baumkronen, gleichmäßiger Rauchabzug, stehender Atem beim Ausatmen.

- Warnzeichen für Wirbel: ständig wechselnde Rauchrichtung, knallende Zweige, leichte Laubwirbel am Boden.

- Kanalisierung: Engstellen zwischen Felsköpfen oder Waldschneisen beschleunigen die Strömung, obwohl sie im Lee liegen.

| Form | Windwirkung | Praktischer Rat |

|---|---|---|

| Rücken / Kamm | klarer Windsturz auf der Luvseite, ruhigere Leeseite ab 3–5× Höhe | Platz nicht direkt hinter die Kante legen, sondern etwas tiefer im ruhigen Feld |

| Mulde / Senke | oft windstill, aber Kaltluftsee und Staunässe | meiden, außer bei trockener Wetterlage und gutem Abfluss |

| Waldsaum | Windbremse; im Saum Wirbel, im Bestand ruhiger | ein paar Meter in den Bestand gehen, keine hängenden Tothölzer über dem Platz |

| Schneise / Talrinne | Beschleunigung entlang der Achse | seitlich versetzt in Kleinsenken oder hinter Buschgruppen ausweichen |

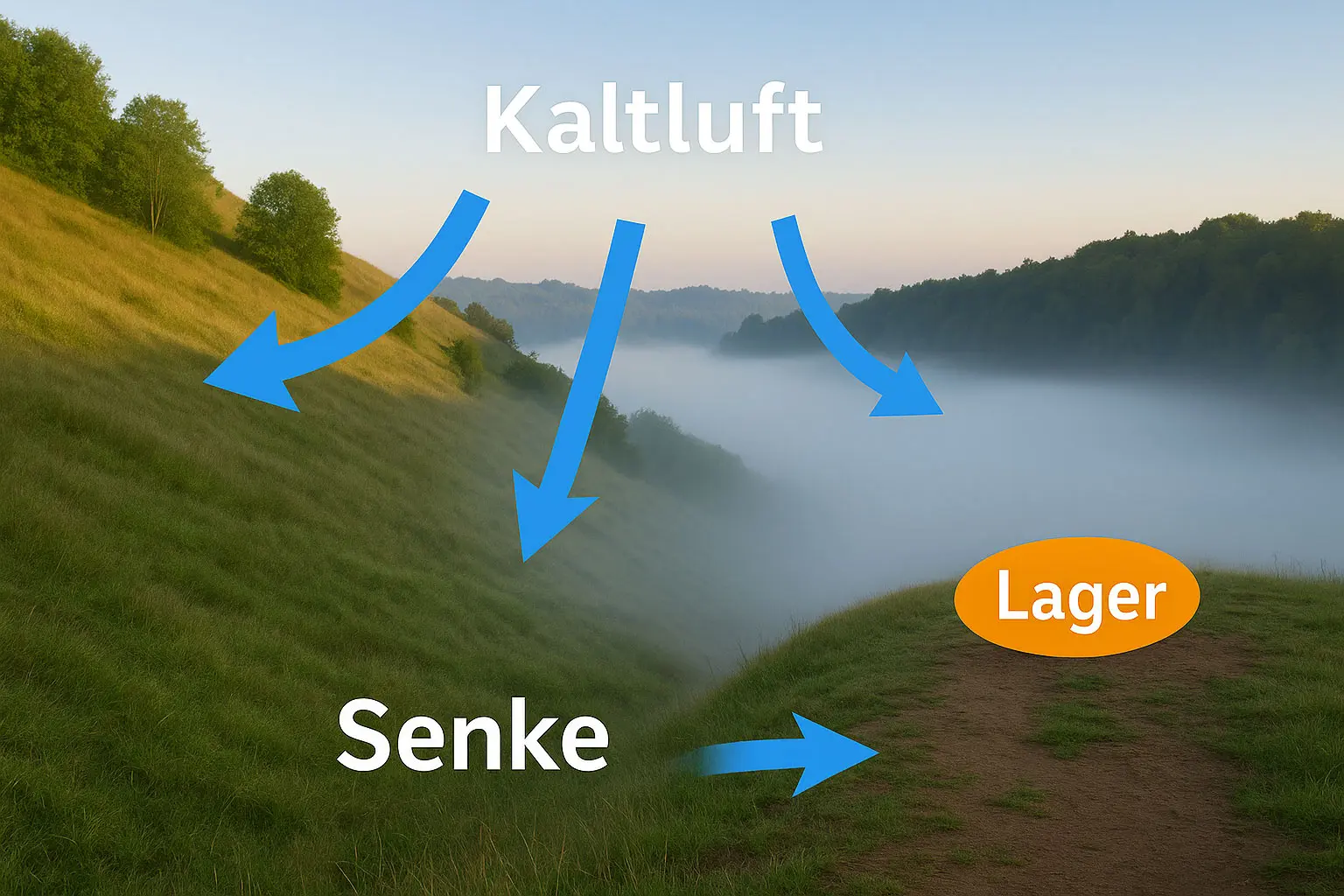

2) Kaltluft verstehen: nächtliche Abflüsse und Kaltluftseen

In klaren, windschwachen Nächten strahlt der Boden Wärme ab und kühlt stark aus. Dichte, kalte Luft fließt hangabwärts wie ein unsichtbarer Bach und sammelt sich in Mulden. Das Ergebnis sind Kaltluftseen mit deutlich tieferen Temperaturen und höherer Luftfeuchte. In diesen Zonen beschlagen Ausrüstung, Kondens setzt sich auf Decken nieder und der Schlaf wird zugig. Bereits wenige Höhenmeter über dem Kaltluftsee kann es spürbar wärmer und trockener sein.

- Hinweise im Gelände: Reif oder Tauflecken in Mulden, Nebellinsen in Bachnähe, spürbar kühlere Luft beim Abstieg am Abend.

- Günstige Plätze: kleine Terrassen am Hang, Rücken, Kuppenränder, Geländesättel mit seitlichem Abfluss.

- Vorsicht bei Talweitern: selbst flache Wannen reichen, um Kaltluft zu „stauen“.

3) Boden beurteilen: Tragfähigkeit, Entwässerung, Wurzeln

Der Boden entscheidet über Wärme, Schlafkomfort und Sicherheit. Maßgeblich sind Tragfähigkeit, Wasserabfluss und das, was unter der Oberfläche liegt. Ein kurzer Bodentest spart viele Probleme: mit dem Schuh Absatz drehen – bleibt eine schmierige Paste, droht Staunässe; federt der Boden mit dichter Krautschicht, tragen Wurzeln die Last.

| Bodentyp | Tragfähigkeit | Entwässerung | Hinweise |

|---|---|---|---|

| Sandig / Kiesig | gut | sehr gut | Heringe lang wählen, Funkenflug vom Feuer beachten |

| Lehmig | mittel | mittel bis schlecht | bei Regen schnell schmieriger Film; Plattform hilfreich |

| Humos / Waldboden | mittel | gut, wenn Hangneigung vorhanden | Wurzeln tragen, aber keine Gruben in Torf oder dicken Auflagen |

| Moorig / Torf | schlecht | schlecht | feuerempfindlich in der Tiefe, meiden |

| Felsig / Flachgestein | sehr gut | sehr gut | Abspannungen improvisieren (Säcke/Steine), Auskühlung beachten |

3.1 Drei schnelle Bodentests

- Schuhtest: kräftig drehen – glänzender Schmierfilm und stehendes Wasser deuten auf Staunässe.

- Bohrtest: Stock 15–20 cm einstechen – tiefe, nasse Schichten meiden; flache, federnde Schicht ist ideal.

- Abflusscheck: Regenrinnen, Blattspuren, kleine Kiesfächer zeigen frühere Wasserwege – Platz abseits wählen.

4) Abfluss & Regenmanagement

Selbst ein trockener Platz kann bei Starkregen zur Pfütze werden. Entscheidend sind Tropfkante, Ablaufwege und die Nähe zu natürlichen Rinnen. Das Wasser muss am Platz vorbeigeführt werden, ohne neue Erosionsspuren zu erzeugen. Gräben dürfen nur dort gezogen werden, wo es erlaubt ist; besser ist die Platzwahl auf natürlicher Erhöhung.

- Unterkünfte mit klarer Tropfkante planen; Tropfkante mindestens 10–15 cm vor dem Innenraum enden lassen.

- Bei Hanglage die Öffnung quer zum Gefälle und auf die Leeseite drehen.

- Feuerstelle niemals in flache Senken setzen; Mineralboden freilegen und Löschmittel bereitstellen.

5) Von oben und ringsum: Totholz, Steinschlag, Überflutung

Sicherheit beginnt über dem Kopf. Hängende Totholzäste, lockere Kronenteile oder tote Stämme („Widowmaker“) sind Ausschlusskriterien. In Hanglagen kommen Steinschlagkorridore und Schneebretter hinzu, in Tallagen plötzliche Wasseranstiege. Bei Gewitterlagen sind Kammnähe und Einzelbäume tabu.

- Nach oben prüfen: tote Kronenteile, Rindentaschen, Pilzkonsolen am Stamm, schiefe Stämme mit Zugrissen.

- Hang prüfen: Geröllkegel, frische Bruchkanten, alte Rutschspuren sind Warnzeichen.

- Tallagen prüfen: Treibholz an Uferlinien zeigt frühere Wasserstände; breite Kiesfächer weisen auf dynamische Bäche.

6) Standard-Arbeitsfolge für die Platzwahl

- Groblage: Windrichtung bestimmen, Leeseite am Rücken oder hinter Vegetationsstreifen suchen, Engstellen meiden.

- Kaltluft: Senken, flache Wannen und Bachmulden meiden; besser Terrassen am Hang oder Kuppenrand.

- Boden: Tragfähigkeit testen, Wasserwege erkennen, leicht erhöhten Punkt wählen.

- Gefahren: Baumkronen, Steinschlag, Überflutungsausrisse prüfen; im Zweifel weiterziehen.

- Abfluss & Aufbau: Tropfkante planen, Abspannpunkte setzen, Löschmittel bereithalten, Platz spurenarm nutzen.

7) Mini-Rechner: Kaltluft-Risiko für die Nacht

Das Tool schätzt das Risiko eines kalten, feuchten Lagers (Kaltluftsee) aus Mikrorelief, Bewölkung und Wind. Es ersetzt keine Erfahrung, liefert aber eine schnelle Tendenz.

Ergebnis: –

Heuristik: klare, windstille Nächte fördern Abkühlung; Mulden und Bachnähe sammeln Kaltluft. Vegetation bremst Flüsse, heilt sie aber nicht.8) Häufige Fehler und Korrekturen

- Platz direkt hinter Kante: Wirbel und Böen. Korrektur: 10–30 m weiter leeseitig oder etwas tiefer.

- „Schöne Wiese“ im Tal: Kaltluftsee. Korrektur: kleine Terrassen oder Rückenpunkt wählen.

- Feuchte von unten: Staunässe, fehlende Tropfkante. Korrektur: Plattform/Matte, Tropfkante 10–15 cm vorziehen, Abflusswege freihalten.

- Unerkannten Wasserweg getroffen: Kiesfächer übersehen. Korrektur: Spuren lesen, Platz verlegen.

- Gefahren von oben unterschätzt: Totholz. Korrektur: Baumkronen prüfen, notfalls Standort wechseln – nicht „auf Sicht“ riskieren.

9) Checkliste vor der Nachtruhe

- Windlage bestätigt? Öffnung im Lee, keine Engstelle im Rücken.

- Keine Mulde, keine Bachrinne, Platz leicht erhöht.

- Boden trägt, keine Schmierfilme, keine stehenden Pfützen.

- Kronen- und Hangkontrolle: keine Tothölzer, kein Steinschlagkorridor.

- Abflussweg und Tropfkante definiert; Löschmittel und Erste-Hilfe griffbereit.