1. Warum Wetterwissen Leben retten kann

Ob Tagestour, mehrtägige Trekkingroute oder Expedition in entlegene Regionen – draußen ist man den Launen des Wetters unmittelbar ausgesetzt. Die Natur hält sich nicht an unsere Pläne: Ein klarer Himmel am Morgen kann sich innerhalb weniger Stunden in Sturm, Nebel oder Starkregen verwandeln. Für Outdoorer ist es deshalb entscheidend, Wetterzeichen zu erkennen, Wetterberichte richtig einzuordnen und die eigenen Handlungen daran anzupassen.

Unfälle im Freien entstehen nicht nur durch technische Defekte oder falsche Ausrüstung – ein erheblicher Teil ist auf unerwartete Wetterumschwünge zurückzuführen. Wer rechtzeitig die Anzeichen erkennt, kann seine Route ändern, Schutz suchen oder eine Tour abbrechen, bevor die Situation gefährlich wird. Dieser Leitfaden vermittelt das nötige Wissen, um Wetterphänomene zu verstehen, Anzeichen frühzeitig zu deuten und Entscheidungen zu treffen, die Sicherheit und Überleben gewährleisten.

2. Die Bausteine des Wetters

Um Wetter zu verstehen, muss man wissen, aus welchen Faktoren es sich zusammensetzt und wie diese zusammenwirken. Die wichtigsten Bausteine sind Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Diese beeinflussen sich gegenseitig und werden zusätzlich durch geographische Gegebenheiten wie Gebirge, Küsten oder Wüsten geprägt.

Temperatur. Temperaturunterschiede entstehen, weil die Sonne die Erdoberfläche ungleichmäßig erwärmt. Warme Luft ist leichter als kalte und steigt deshalb auf. Beim Aufsteigen kühlt sie ab; Wasserdampf kondensiert zu Wolkentröpfchen. Dieser Prozess ist zentral für viele Wetterphänomene – von flachen Schönwetter-Cumulus bis zu mächtigen Gewitterwolken.

Luftdruck. Der Luftdruck ist das Gewicht der Luftsäule über einem Punkt. Er wird in Hektopascal (hPa) gemessen; 1 hPa entspricht etwa 1 mbar (auf manchen Geräten noch üblich). Hoher Druck steht meist für absinkende Luftmassen, die Wolkenbildung unterdrücken – das Wetter ist dann stabil. Niedriger Druck bedeutet aufsteigende Luft, die abkühlt und Wolken bildet. Nicht der absolute Wert, sondern die Tendenz ist im Gelände oft entscheidend, weil sie Wetterumschwünge früh verrät.

Luftfeuchtigkeit. Die Luft kann je nach Temperatur eine bestimmte Menge Wasserdampf aufnehmen – angegeben als relative Luftfeuchtigkeit. Ist die Luft gesättigt, kondensiert Wasserdampf zu Wolken, Nebel oder Niederschlag. Hohe Luftfeuchtigkeit verstärkt das Wärme- oder Kälteempfinden des Körpers und beeinflusst, wie schnell Kleidung trocknet oder nasse Haut auskühlt.

Wind. Wind ist die Bewegung von Luft zwischen Gebieten mit unterschiedlichem Luftdruck. Er transportiert Wärme und Feuchte, formt Wolkenbilder und kann Wetterverläufe beschleunigen. Neben großräumigen Strömungen prägen lokale Windsysteme das Erleben draußen: Berg- und Talwinde (täglicher Umlauf in Gebirgen), Land- und Seewind an Küsten, und Föhn auf der Leeseite von Gebirgen (absinkende, erwärmte, trockene Luft) – mit oft drastischer Wirkung auf Temperatur, Sicht und Wolken.

3. Wolken – der sichtbare Schlüssel zur Wettervorhersage

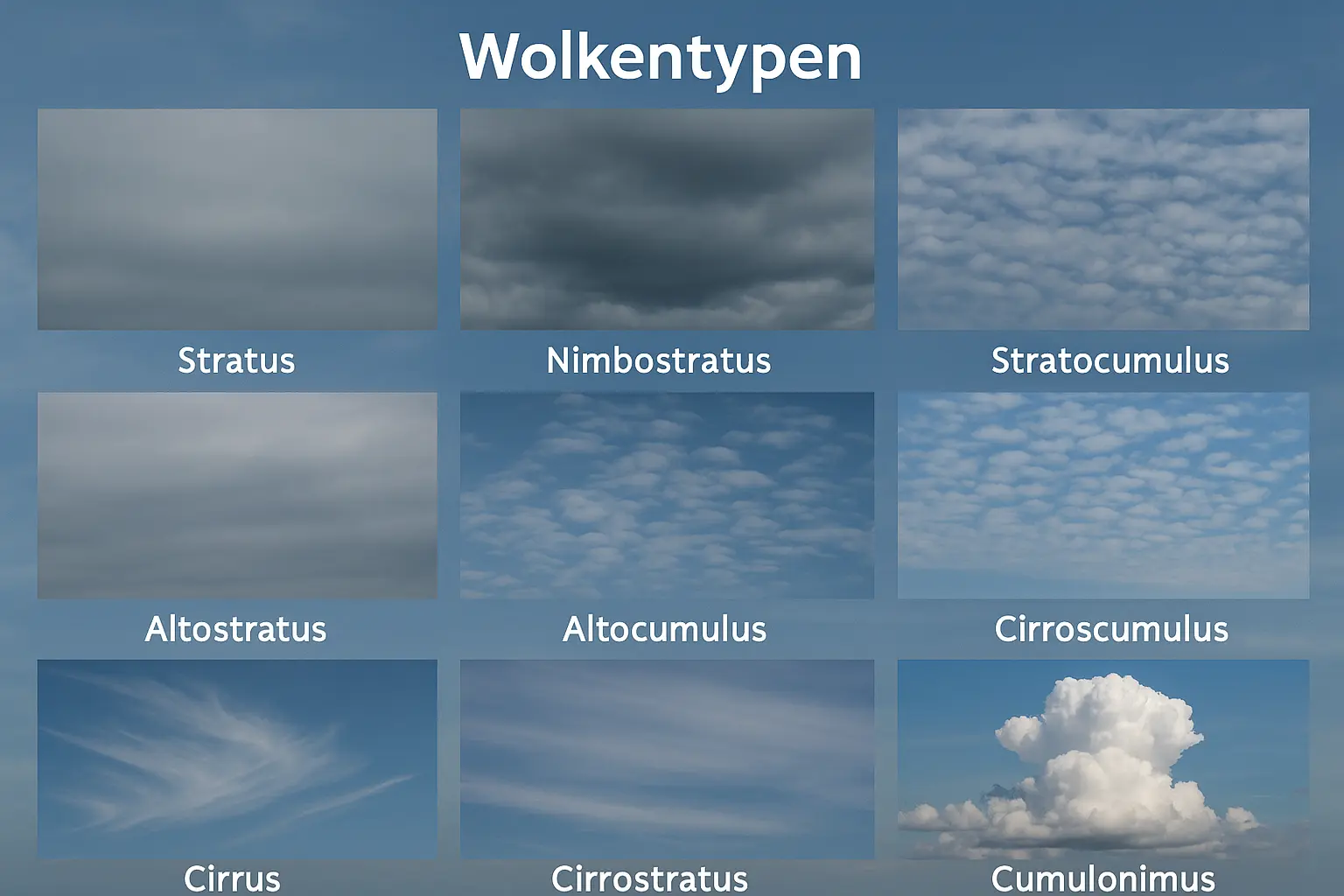

Wolken sind für Outdoorer die direkteste Informationsquelle. Ihre Form, Höhe, Farbe und Entwicklung liefern oft schon Stunden im Voraus Hinweise auf kommende Veränderungen.

Tiefe Wolken (unter ca. 2 000 m).

Stratus bildet eine gleichmäßige, graue Decke und bringt trübes, feuchtes Wetter. Nimbostratus ist dichter und niederschlagsreich – typischer Landregen oder ausdauernder Schneefall. Stratocumulus zeigt strukturierte, oft wellige Felder; meist bleibt es bedeckt, aber relativ stabil.

Mittelhohe Wolken (2 000–6 000 m).

Altostratus verschleiert die Sonne gleichmäßig und kündigt häufig ausgedehnte Niederschläge an. Altocumulus – kleine, regelmäßig angeordnete „Schäfchenfelder“ – kann an schwülen Sommertagen ein Vorläufer nachmittäglicher Gewitter sein (besonders, wenn die Wolken „türmen“ oder schattige Unterseiten bekommen).

Hohe Wolken (über 6 000 m).

Cirrus – faserige Federn – deuten oft auf einen Wetterwechsel innerhalb von 24–48 Stunden hin. Cirrostratus bildet milchige Schleier mit Halo um Sonne/Mond: klassisches Warmfrontzeichen. Cirrocumulus (feine, schuppige Felder) begleitet häufig herannahende Fronten.

Gewitterwolken.

Der Cumulonimbus türmt sich bis in die Tropopause auf und zeigt oft eine Ambossoberseite. Er bringt Blitz und Donner, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wenn harmlose Cumulus am Mittag rasch in die Höhe schießen, die Oberseiten „abgeflacht“ werden und seitlich ausfransen, ist ein Gewitter in der Nähe wahrscheinlich – jetzt Routen und Aufenthaltsorte aktiv anpassen.

4. Luftdruck – der unsichtbare Wetteranzeiger

Der Luftdruck reagiert auf großräumige Strömungen und Temperaturunterschiede. Für die Praxis gilt:

- Hochdruckgebiete (typisch > 1020 hPa) bringen häufig ruhiges, trockenes Wetter, klare Nächte (Achtung: Auskühlung) und starke UV-Strahlung am Tag – vor allem in der Höhe.

- Tiefdruckgebiete (typisch < 1000 hPa) gehen mit aufsteigender, abkühlender Luft einher; die Folge sind wechselhafte, oft nasse und windige Bedingungen.

Entscheidend ist die Drucktendenz:

Ein langsamer Abfall über viele Stunden weist meist auf eine Warmfront mit längerer Niederschlagsphase hin; ein rascher Abfall ist ein Warnsignal für stürmische Entwicklungen oder Gewitter binnen weniger Stunden. Ein langsamer Anstieg nach Frontdurchgang signalisiert Wetterberuhigung. Wer eine Barometeruhr trägt, sollte den Verlauf notieren – die Tendenz ist im Gelände verlässlicher als Einzelwerte.

5. Wind – Bote der Wetterveränderung

Windrichtung und -stärke liefern wertvolle Hinweise:

In Mitteleuropa steht Westwind häufig für den Zustrom frontenreicher, wechselhafter Luftmassen; Südwind bringt warme und feuchte Luft, die im Sommer Gewitter begünstigt; Nordwind transportiert kühle, trockene Luft – oft mit klarer Sicht; Ostwind kann im Sommer sehr heiß und trocken, im Winter bitterkalt ausfallen.

Winddreher – abrupte Richtungswechsel – deuten auf Frontdurchgänge hin. Für die Sicherheit entscheidend ist außerdem der Windchill: Starker Wind senkt die gefühlte Temperatur deutlich und beschleunigt Auskühlung. In den Bergen verstärken Pässe und Grate den Wind; im Wald klingt er ab, doch Fallböen und „Kamineffekte“ in Schneisen können tückisch sein. Lokalwinde wie Berg-/Talwind oder Föhn ändern im Tages- und Wetterverlauf die Bedingungen stark – deshalb Routenwahl und Lagerplätze immer auch unter Windgesichtspunkten treffen.

Windchill-Tabelle – gefühlte Temperatur in °C

(Windgeschwindigkeit in km/h, Lufttemperatur in °C)

| Lufttemp. ↓ / Wind km/h → | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 °C | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |

| -5 °C | -6 | -8 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |

| -10 °C | -11 | -13 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 |

| -15 °C | -17 | -19 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 |

| -20 °C | -22 | -24 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 |

| -25 °C | -28 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 |

| -30 °C | -34 | -35 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 | -43 |

🔹 Lesebeispiel: Bei -10 °C und 30 km/h Wind fühlt es sich an wie -18 °C.

🔹 Die Werte gelten für Wind über freiem Gelände in 2 m Höhe.

🔹 Unter 5 km/h Wind ist der Windchill-Effekt kaum spürbar.

6. Temperatur, Luftfeuchtigkeit & Taupunkt

Die Temperatur steuert, wie viel Wasserdampf Luft aufnehmen kann. Hohe relative Luftfeuchtigkeit macht warme Tage schwül und behindert die körpereigene Kühlung durch Verdunstung. Bei Kälte erhöht Feuchtigkeit das Auskühlungsrisiko, weil nasse Kleidung Wärme rasch abführt.

Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der Luft gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Liegt die Lufttemperatur nahe am Taupunkt, ist Nebelbildung wahrscheinlich – bevorzugt in Tälern, Mulden und Gewässernähe. Nach klaren Nächten kühlen bodennahe Luftschichten stark aus (Ausstrahlung), während eine dichte Wolkendecke wie eine Decke wirkt und die Abkühlung begrenzt. In Tälern bilden sich dadurch Kaltluftseen – wichtig für Platzwahl beim Biwak.

7. Wetterfronten – die unsichtbaren Grenzen

Warmfronten schieben warme Luft über kältere Luftmassen. Das typische Wolkenband beginnt mit hohen Cirrus/ Cirrostratus, verdichtet sich über Altostratus bis zu Nimbostratus mit länger anhaltendem Landregen. Temperaturen steigen nach Frontdurchzug oft leicht, die Luft bleibt zunächst feucht.

Kaltfronten drücken kalte Luft unter warme; letztere wird rasch zum Aufsteigen gezwungen. Ergebnis sind kräftige Schauer und Gewitter, begleitet von Böen und spürbarer Abkühlung. Nach Kaltfronten ist die Luft klarer, die Sicht gut, die Luftfeuchte niedriger.

Okklusionen entstehen, wenn eine Kaltfront eine Warmfront einholt. Sie liefern komplexe, teils lang anhaltende Niederschlagsmuster und schwerer vorhersehbare Wetterwechsel – für Tourenplanung ein Signal für konservative Entscheidungen.

9. Regionale Wetterbesonderheiten

Das Wettergeschehen wird stark durch Topografie und Lage geprägt. Wer die regionalen Eigenheiten kennt, trifft bessere Entscheidungen und plant mit Reserven.

Gebirge. Bergregionen zeigen die schnellsten und heftigsten Umschwünge. Morgendliche Insolation führt zu aufsteigender Warmluft und nachmittäglicher Gewitterneigung. Luvseiten stauen Wolken und Niederschlag; Leeseiten können durch Föhn warm und trocken, aber extrem windig sein. Gefahren sind schnelle Temperaturstürze, Nebel „aus dem Nichts“, Hagel und Blitzschlag. Konsequenz: Früher Start, kritische Grate/ Gipfel vor Mittag passiert, Schutzoptionen kennen.

Küstenregionen. Land-/Seewind-Zirkulation dominiert den Tagesgang: tags kühlere Luft vom Meer, nachts umgekehrt. Warme Luft über kühlem Wasser produziert dichte Nebelbänke; Fronten ziehen häufig schneller durch. Starke Winde erschweren Zeltaufbau, Brandungszonen und Watt sind bei raschem Wetterwechsel riskant. Wetterberichte werden an Küsten oft häufiger aktualisiert – aktiv nutzen.

Wüsten und Halbwüsten. Extreme Tag-/Nachtschwankungen sind normal (heiße Tage, kalte Nächte). Gewitter in großer Entfernung können Flash Floods in trockenen Wadis auslösen. Konsequenz: Früh starten, großzügige Wasserreserve, Flussbetten als Lager meiden, Notfluchtwege kennen.

Wälder und Täler. Wälder puffern Wind und Sonne, speichern aber Feuchte. Täler sammeln nachts Kaltluft, morgens bildet sich Nebel; Engstellen können Wind „kanalisieren“. Rechne mit rutschigen Wegen, geringer Sicht und deutlichen Temperaturunterschieden zwischen Tal und Hang. Lagerplätze oberhalb der Kaltluftseen sind wärmer und trockener.

Polarregionen. Lange Hell-/Dunkelphasen, extreme Kälte, Whiteouts und Schneestürme prägen das Wetter. Prognosen sind wegen dünner Stationsnetze teils unsicher; eigene Beobachtung (Schneefahnen an Graten, verwehender Schnee, plötzliche Sichtverschlechterung) ist essenziell. Ohne robuste Isolation, redundante Navigation und Wetterfenster-Disziplin sollte hier niemand unterwegs sein.

10. Praxisbeispiele aus der Realität – Wetter als entscheidender Risikofaktor

Tragische Ereignisse in der Outdoor-Geschichte verdeutlichen, dass selbst bestens ausgerüstete und erfahrene Sportler von plötzlichen Wetterumschwüngen überrascht werden können. Die folgenden Beispiele sind historisch belegt und zeigen, wie meteorologische Prozesse direkt mit menschlichem Verhalten, Routenplanung und Ausrüstung interagieren.

- Mount-Everest-Tragödie (1996)

Am 10. Mai 1996 kam es am Mount Everest zu einer der bekanntesten Katastrophen der Bergsteigergeschichte. Mehrere Expeditionen gerieten beim Abstieg vom Gipfel in einen plötzlich einsetzenden Schneesturm mit Orkanböen von über 100 km/h und Temperaturen unter −40 °C (inklusive Windchill). Die Sicht sank auf wenige Meter. Ursache war das späte Erreichen des Gipfels, wodurch die Bergsteiger in die kritische Nachmittagszeit gerieten, in der im Himalaya häufig Wetterstürze auftreten. Insgesamt kamen acht Menschen ums Leben. Meteorologisch handelte es sich um den Durchzug einer kleinräumigen Kaltfront, verstärkt durch ein Höhentief. - Schneesturm am K2 (2008)

Am 1. August 2008 ereignete sich am zweithöchsten Berg der Welt eine Katastrophe, die elf Todesopfer forderte. Nach dem Gipfelerfolg mehrerer Teams setzte plötzlich ein Schneesturm ein, begleitet von schlechter Sicht und massiven Windverfrachtungen. Diese führten zu Lawinen, die Fixseile zerstörten. Mehrere Bergsteiger mussten in der „Todeszone“ (über 8.000 m) übernachten. Ursache war eine stationäre Tiefdruckzelle mit intensiver Feuchtluftzufuhr aus dem Süden. - Gewitter im Grand Canyon (2011)

Im Sommer 2011 wurde eine Wandergruppe im Grand Canyon von einem lokal begrenzten, aber extrem starken Gewitter überrascht. Ein Blitz tötete einen Teilnehmer und verletzte mehrere weitere. Solche Ereignisse entstehen durch „Heat Thunderstorms“, die sich an heißen Nachmittagen in der warmen, aufsteigenden Luftmasse bilden. In tief eingeschnittenen Schluchten ist das Risiko erhöht, da sichere Rückzugsorte oft weit entfernt liegen. - Flut im Antelope Canyon (1997)

Elf Touristen starben, als nach starkem Regen in bis zu 80 km Entfernung eine Sturzflut den engen Slot Canyon innerhalb weniger Minuten füllte. Diese Flash Floods entstehen, wenn der felsige Untergrund das Wasser nicht aufnehmen kann. Der Antelope Canyon ist besonders gefährlich, weil er nur einen schmalen Ausgang hat. - Wildwasserunfall in den Alpen (2015)

Ein heftiger Starkregen ließ den Wasserstand eines Gebirgsflusses innerhalb kurzer Zeit stark ansteigen. Die veränderte Strömung führte dazu, dass ein Kanu in einem hydraulischen Rücklauf kenterte. Drei Menschen kamen ums Leben. Solche Unfälle sind typisch für Starkregenereignisse in Kombination mit Engstellen im Flussbett. - Hitzewelle beim Western States Endurance Run (2006)

Während des 161 km langen Ultramarathons in Kalifornien sorgte eine Hitzewelle für Temperaturen deutlich über 35–40 °C, besonders in den Canyons der Sierra Nevada. Mehrere Teilnehmer erlitten Hitzschlag oder schwere Dehydration. Meteorologisch lag ein stabiles Hochdruckgebiet über dem Westen der USA, das heiße Luft aus dem Süden heranführte. - Gewitter beim Pikes Peak Marathon (2013)

Während des Bergmarathons auf über 4.000 m Höhe zog am Nachmittag ein Gewitter auf. Ein Teilnehmer wurde vom Blitz getroffen und starb, weitere erlitten Verletzungen. In Hochlagen bilden sich Gewitter oft schneller, da aufsteigende Luft früher kondensiert und konvektive Zellen rasch „zünden“. - Hypothermie in den White Mountains (2003)

Zwei Wanderer gerieten im Herbst in ein plötzliches Schneetreiben mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und starkem Wind. Durchnässte Kleidung führte zu rapider Auskühlung (Windchill-Effekt). Beide starben nur wenige Kilometer von einer Schutzhütte entfernt. Der Fall zeigt, dass Unterkühlung auch ohne extreme Minusgrade auftreten kann. - Tornado beim Camping (2014)

Im Mittleren Westen der USA traf ein kurzlebiger Tornado (EF2) einen Campingplatz. Innerhalb von Sekunden wurden Zelte und leichte Wohnanhänger erfasst, Bäume entwurzelt und mehrere Personen verletzt. Auslöser war eine isolierte Superzelle bei starker Windscherung und feuchtwarmer Grundschicht. Lernpunkt: Bei schweren Gewitterwarnungen feste Gebäude aufsuchen – Zelte bieten keinen Schutz. - Flut in der Buckskin Gulch (2015)

Wanderer wurden von einer Flutwelle überrascht, nachdem in den umliegenden Bergen ein Gewitter niedergegangen war. Die Wassermassen wurden durch den extrem engen Slot Canyon kanalisiert; Rettung war nur per Hubschrauber möglich. Der Fall unterstreicht die hohe Flash-Flood-Gefahr in Slot Canyons selbst bei entfernten Niederschlägen.

Lerneffekte aus den Beispielen:

- Frühzeitige Wetterbeobachtung vor Ort – Wolkenentwicklung, Winddreher, Temperaturänderung aktiv beobachten, nicht nur auf Apps verlassen.

- Kenntnis lokaler Wetterphänomene – z. B. nachmittägliche Gewitter in Gebirgen oder Flash-Flood-Gefahr in Canyons.

- Klare Sicherheitsentscheidungen – rechtzeitige Umkehr, Notausrüstung, sichere Lagerplätze und Fluchtwege einplanen.

11. Sicherheit & Verhalten bei Wettergefahren

Wettergefahren entstehen oft schneller, als wir reagieren können – deshalb sind Prävention und vorbereitetes Handeln entscheidend.

Gewitter. Sie entstehen aus feuchtwarmer, instabiler Luft; der Cumulonimbus wächst in kurzer Zeit. Warnzeichen sind rasch wachsende Quellwolken, dunkle Unterseiten, auffrischender Wind und Donnergrollen. Blitzschlag ist schon im Umkreis von 10–15 km vom Gewitterkern möglich. Verhalten: Exponierte Punkte (Gipfel, Grate, Einzelbäume) rasch verlassen, Metallkontakt minimieren, Abstand zu Wasser. In geduckter Haltung mit eng zusammenstehenden Füßen auf isolierendem Untergrund verharren; in Gruppen Abstand halten. Mythen aufräumen: Sich flach hinlegen erhöht die Schrittspannung – vermeiden.

Starkregen und Überschwemmung. Intensiver Niederschlag macht Wege rutschig, unterspült Steige, löst Muren aus und erzeugt Sturzfluten in Canyons/Tälern. Planung: Schluchten bei Gewitterlage meiden, Bachquerungen nur an breiten, flachen Stellen mit Rückzugsoption. Bei steigendem Pegel: sofort höheres Terrain aufsuchen, nicht „noch schnell rüber“.

Hitze und Sonneneinstrahlung. Hohe Temperaturen, hohe Feuchte und direkte Sonne führen zu Dehydration, Hitzekrämpfen, Hitzschlag. Früh starten, Pace reduzieren, regelmäßig trinken (nicht nur „nach Durst“), Salz/Elektrolyte berücksichtigen, Verdunstungskühlung nutzen (nasse Tücher, Schattenpausen). Kleidung luftig, aber UV-schützend; Kopf und Nacken abdecken.

Kälte und Unterkühlung. Hypothermie kann auch über 0 °C auftreten – besonders bei Wind und Nässe. Zwiebelprinzip mit feuchtigkeitsableitender Basisschicht, isolierender Mittelschicht und wind-/wasserdichter Außenschicht. Nasse Kleidung wechseln, Pausen windgeschützt, warme Getränke. Früh handeln: Kältezittern ist ein Alarmsignal, nicht „durchbeißen“.

Nebel. Sichtverlust reduziert Gehtempo und Orientierung. Karte/Kompass beherrschen, GPS/ Offline-Karten bereit halten, Wegpunkte markieren. Bei kompletter Desorientierung: sicheren Punkt ansteuern, Lage klären, nicht kopflos „auf Verdacht“ weiterlaufen.

Sturm und Orkan. Böen über ~80 km/h brechen Äste, reißen Zelte los und gefährden Standfestigkeit auf Graten. Lagerplätze windgeschützt wählen, Abspannungen redundant, Stangen und Heringe prüfen. In Wäldern bei Sturm Holzbruchgefahr beachten; exponierte Kämme meiden.

Schnee und Lawinen. Schneefall, Windverfrachtung und Temperaturschwankungen destabilisieren die Schneedecke. Lawinenberichte und Hangneigungen ernst nehmen, Gefahrenmuster kennen (Triebschnee, eingeschneiter Reif). Bei Zweifeln: „No go“ statt „No risk, no fun“.

12. Strategien für Planung & Vorbereitung (fachlich vertieft)

Eine gute Vorbereitung beginnt lange vor der Tour – und sie ist mehr als „einmal Wetter-App checken“. Entscheidend ist ein Mehrquellen-Ansatz, das Verständnis der regionalen Muster, eine wetteradaptive Routenplanung und echte Redundanzen in Zeit, Ausrüstung und Kommunikation.

Wetterdaten richtig lesen.

Kurzfristprognosen (0–48 h) sind für Timing und Detailentscheidungen maßgeblich, können bei konvektiven Lagen (Gewitter) aber rasch kippen. Mittelfrist (3–7 Tage) zeigt Tendenzen und hilft bei Grundsatzentscheidungen (Richtung, Höhe, Exposition). Langfrist (> 7 Tage) taugt für die saisonale Einordnung, nicht für Detailpläne. Vergleiche nationale Dienste (z. B. Berg-/Küstenwetter), Radar-/Satellitenbilder und lokale Nowcasting-Quellen (z. B. Webcams, Stationsdaten). Achte auf Konsistenz zwischen Modellen und auf Drucktendenzen – sie schlagen Apps oft in der Praxis. Kalibriere Barometeruhren am Startpunkt (bekannte Höhe), damit Trend und Höhe sauber getrennt bleiben.

Regionale Eigenheiten integrieren.

In den Alpen sind sommerliche Nachmittagsgewitter gewöhnlich – also Gipfel früh, Grate vor Mittag. An Küsten ist Nebel jederzeit möglich; plane Navigation auch bei < 100 m Sicht. In Wüsten sind Wadis tabu, wenn irgendwo in der Einzugsregion Gewitter drohen. In Tälern rechne morgens mit Kälte und Nebel; wähle Lagerplätze oberhalb der Kaltluftseen.

Routenplanung mit Wetterlogik.

Lege A-/B-/C-Varianten an: eine ambitionierte Linie für stabile Hochdrucklagen, eine konservative bei fragiler Prognose, eine Rückzugsroute bei Verschlechterung. Setze Turn-Around-Zeiten (hartes Umkehrlimit), definiere Entscheidungspunkte (z. B. vor einem Grat), und markiere Schutzoptionen (Schutzhütten, Waldgürtel, Notbiwak-Plätze). Plane Exposition (Grate, Kämme, Hochflächen) so, dass sie in die wettergünstigsten Tagesfenster fallen. Denke an Tritt- und Materialbelastung: Nasser Fels, vereiste Steige, aufgeweichte Pfade verändern Tempo und Risiko.

Sicherheitsreserven & Redundanzen.

Zeitpuffer (2–3 h bei Mehrtagestouren) verhindern „in die Nacht“ zu geraten. Ausrüstungspuffer: zusätzliche Wärmeschicht, Notbiwaksack, trockene Handschuhe, wasserdichte Verpackung empfindlicher Ausrüstung. Redundante Navigation (Karte/Kompass und GPS/Offline-Karten), redundante Lichtquellen, Powerbank. Kommunikation: Funk/ Sat-Messenger, hinterlegte Tourdaten bei Kontaktperson mit Alarmzeit.

Beobachten & Anpassen unterwegs.

Planung ist dynamisch. Prüfe im Lauf des Tages die Wolkenentwicklung (werden Cumulus höher? Schleier dichter?), registriere Winddreher und Böenzunahme, beachte Temperaturstürze. Kleine Signale früh ernst nehmen – der frühe Kurswechsel ist der billigste. Dokumentiere nach der Tour Wetterverlauf vs. Prognose: So schärfst du dein Urteilsvermögen für künftige Unternehmungen.

Praxisbeispiel (integrierte Planung).

Eine dreitägige Alpentour im Juli: Modelle zeigen 50–70 % Gewitterwahrscheinlichkeit am Nachmittag, Radarbild am Vorabend deutet bereits auf zunehmende Feuchte, Webcams melden Altostratus-Schleier. Entscheidung: Start jeweils 06:00, Grate bis 11:30 durch, Lagerplätze unterhalb der Baumgrenze. Am zweiten Tag setzt Konvektion früher ein; die Gruppe ist zu diesem Zeitpunkt bereits in geschütztem Gelände. Ergebnis: Tour abgekürzt, aber sicher und ohne Panik – weil Wetterfenster, Exposition und Turn-Around-Zeiten zusammenpassten.

Mit dieser Kombination aus Mehrquellenanalyse, regionalem Wissen, wetterlogischer Routenführung und echten Reserven lassen sich viele Wettergefahren vermeiden oder ihre Folgen deutlich reduzieren. Wetterkunde ist kein Selbstzweck, sondern das Werkzeug, mit dem Outdoorer klüger planen, ruhiger entscheiden und sicherer heimkehren.